指导专家:中山大学孙逸仙纪念医院康复科 马超教授、伍少玲教授、许珍医师

56岁患者李先生在病床上已“沉睡”9 个多月,家人几乎要接受他将永远停留在植物状态的现实时,中山大学孙逸仙纪念医院康复科为这个家庭带来了转机。近日,该院康复科马超教授、伍少玲教授团队首次开展超声引导电极植入三叉神经电刺激治疗,为李先生的意识唤醒按下“加速键”,进一步印证了我国慢性意识障碍(pDOC)促醒治疗迈入微创精准新时代。

植物人患者的治疗困境

李先生的“沉睡”始于一场突发疾病。9 个多月前,他因剧烈头痛陷入昏迷,头颅 CT 显示“右侧额颞顶叶、基底节区、丘脑大量出血”,被诊断为“脑动脉畸形破裂出血”。尽管急诊手术清除了血肿、后续还完成了颅骨修补,但他始终未能真正“醒来”——自主睁眼却无反应、有睡眠觉醒周期却无法发音、疼痛刺激仅能引发肢体回缩,入院时的GCS 评分(格拉斯哥昏迷量表)为 8T 分,CRS-R 评分(昏迷恢复量表修订版)仅 5 分,医学上明确判定为 “植物状态 / 无反应觉醒综合征 (VS/UWS)”,属于典型的慢性意识障碍(pDOC)。

伍少玲教授介绍,所谓慢性意识障碍(pDOC),是指意识丧失超过 28 天的严重意识障碍,除了李先生所处的植物状态,还包括微意识状态等类型。长期以来,这类患者的促醒治疗始终是医学难题。目前国内专家共识推荐的治疗方案,如金刚烷胺、唑吡坦等药物治疗,高压氧治疗,以及常规神经调控治疗,效果往往有限,很多患者像李先生一样,在传统治疗中陷入“停滞期”。

入院后,马超教授、伍少玲教授团队先为李先生制定了综合促醒方案:从药物调节神经功能,到被动运动、站立训练维持肢体功能,再到视觉、听觉、触觉等多感官刺激唤醒大脑,结合了高压氧、针灸等疗法。两周治疗后,李先生的 CRS-R 评分仅从 5 分升至 7 分,仍未脱离植物状态。

“常规治疗效果触顶,必须尝试更精准的刺激方式。”团队经过全面评估,决定运用微创技术——超声引导电极植入三叉神经电刺激治疗。

三叉神经电刺激有了新方案

中山大学孙逸仙纪念医院康复科是三叉神经电刺激疗法领域的“先行者”。2018 年,马超教授团队首次提出将经皮三叉神经电刺激(一种无创神经调控技术)用于 pDOC 患者促醒,并于 2019 年在国际权威期刊《Brain Stimulation》首次报道成功病例。后续通过随机对照试验进一步证实:接受该治疗的 pDOC 患者,1个月、2个月后的 GCS 评分和 CRS-R 评分均显著优于常规康复治疗,充分验证了三叉神经电刺激的有效性。

此次“升级”为“超声引导电极植入”,关键在于“精准度”的突破。传统经皮电刺激是通过体表电极传递电流,刺激强度和靶点易受皮肤状态、脂肪厚度等因素影响;而此次新开展的超声引导周围神经短时程电刺激器 (st-PNS) 植入术,则实现了“可视化精准定位”:在超声引导下,医生能快速、精准地将微小电极穿刺植入到目标神经(三叉神经)附近的皮下组织,再通过体外脉冲发生器发放持续电脉冲,直接作用于神经。

这种技术具备三大优势。全程安全可控:操作全程在超声下可视化,无辐射风险,无需进入手术室,在普通治疗室即可完成。创伤极小:仅植入微小皮下电极,无神经损伤风险,术后恢复快;效果更精准:电极直接靠近神经,刺激强度可程控、可调节,术中还能通过患者反馈(如眶周肌肉收缩)即时确认刺激效果。

此前,该超声引导植入技术主要用于顽固性疼痛治疗,而马超教授、伍少玲教授团队创新将其“跨界”应用于pDOC促醒,为像李先生这样对无创经皮刺激反应欠佳的患者突破治疗瓶颈。

电极到位为意识唤醒 “铺路”

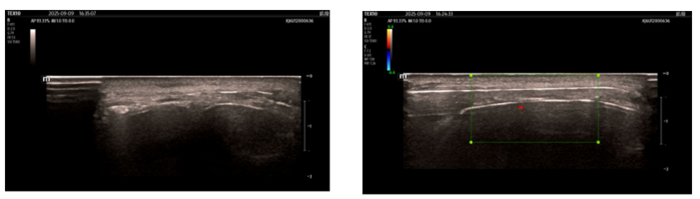

伍少玲教授、许珍医师为李先生实施了手术。在超声影像的实时引导下,电极被精准放置于左侧眶上孔周围——这里是三叉神经 V1 支(眼神经)的关键走行区域,也是刺激大脑意识中枢的重要靶点。术中超声清晰显示,电极正位于左侧眶上孔正上方的神经走行区;同时,通过体外程控调节电流,当场诱发了李先生眶周肌肉(眼轮匝肌、提上睑肌)的收缩,这意味着刺激信号已成功传递到神经。术后复查头颅正侧位片进一步确认:电极位置准确,无偏移。

“手术的成功只是第一步,后续我们会根据患者的反应持续调节刺激参数,观察意识评分的变化。”伍少玲教授介绍,相较于传统无创刺激,这种微创植入技术能更稳定、更直接地向大脑传递 “唤醒信号”,对于无创治疗效果不佳的 pDOC 患者,无疑是新的希望。该患者在电极植入后28天拔除电极,CRS-R 评分中听觉功能评估,分数较植入前提高2分。

“此次微创技术的加入,相当于为‘唤醒大脑’增加了更精准的‘工具’。” 马超教授表示,未来团队将继续收集更多临床病例数据,为该技术的推广提供循证支持;同时,随着神经影像、电生理监测等技术与促醒治疗的进一步融合,有望解锁更多大脑意识调控的奥秘,最终实现从“唤醒意识”到“功能康复”的全程突破,让更多像李先生一样“沉睡”的患者,重新回归生活。

伍少玲教授、许珍医师行超声引导电极植入三叉神经电刺激术

超声下可见电极放置于左侧眶上孔正上方三叉神经V1支走行区域

头颅正位X线片提示电极位于左侧眶上孔附近

【专家简介】

马超

中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科

教授、主任医师,博士生导师,博士

现任科室主任

专业特长:肌肉与骨关节疼痛治疗与康复;神经调控在重症康复中的应用。

社会任职:中国康复医学会疼痛康复专业委员会候任主任委员、中华医学会物理医学与康复学分会常委及骨科康复学组副组长、广东省医学会物理医学会与康复学分会候任主委、广东省医师协会康复科医师分会委员会副主任委员、广东省康复医学会副会长、超声介入分会会长。

学术成就:超声引导下各种急慢性疼痛的注射技术、脉冲射频技术和针刀松解技术,微创射频热凝技术等。在业内率先开展超声引导下富血小板血浆治疗技术。首次提出超声引导肉毒毒素环咽肌注射技术治疗环咽肌失弛缓。原创性提出三叉神经电刺激技术用于脑损伤昏迷患者促醒治疗,并将该技术专利成果成功转化。主编系列专著:《超声引导慢性疼痛注射技术》、《软组织疼痛治疗与康复》、《可视化超声引导注射规范化操作指引》、《痉挛治疗—超声引导下肉毒毒素靶点注射技术》、《富血小板血浆在肌骨疼痛中的应用》和《腰痛与下肢痛居家康复指导》。

门诊安排:中山大学孙逸仙纪念医院北院区(周二上午、周四上午)、花都院区(周一上午)

伍少玲

中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科

主任医师,博士生导师,博士

现任科室副主任、广州市神经调控与再生医学康复重点实验室主任

专业特长:工作20余年,一直从事疼痛疾患和神经系统疾病的医教研,对颈椎病、腰腿痛、关节痛和神经痛等临床诊疗,及脑卒中重症/昏迷康复有深入的研究。临床专业方向:肌肉骨关节疼痛疾患临床诊疗与再生医学康复。研究方向:慢性退行性肌骨疾病与再生医学。擅长超声引导下急慢性疼痛注射、带状疱疹后神经痛等神经阻滞与射频调控、富血小板血浆疼痛疗法、及痉挛性斜颈的肌电图联合超声定位与肉毒毒素注射技术。

社会任职:中华医学会高压氧分会委员、中国康复医学会运动康复分会常委、广东省医学会高压氧分会副主任委员、广东省医学会物理医学与康复分会常委/疼痛康复学组组长、广东省医师协会康复科医师分会委员等。

学术成就:主持国家自然科学基金2项,省级科研基金5项。以第一作者或通讯作者发表高水平文章近30篇。主编专著3本。

门诊安排:中山大学孙逸仙纪念医院北院区(周一下午、周三上午)、花都院区(周五上午)

许珍

中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科

医师,医学博士,博士后

专业特长:重症康复。专注脑卒中、脑外伤、缺血缺氧性脑病、脊髓损伤等神经系统疾病所致功能障碍康复,慢性意识障碍患者的评估与康复治疗。擅长超声引导下注射、肉毒毒素注射等技术。

社会任职:广东省康复医学会脑功能检测与调控康复分会第二届理事会理事。

学术成就:参与国家级科研基金3项,省级科研基金3项,以第一作者发表和参与发表高水平论文共5篇,参编专著2本。

门诊安排:中山大学孙逸仙纪念医院北院区(周三下午)

(通讯员:黄睿、刘文琴)

公众号

公众号

头条号

头条号

百家号

百家号