指导专家:中山大学孙逸仙纪念医院急诊科主任 余涛 教授;急诊科副主任 李莉 教授;郑光辉 副教授

被工地钉子刺了一下,竟引发了死亡率极高的重症破伤风——从全身僵硬无法动弹到自主进食出院,50岁的杨师傅在中山大学孙逸仙纪念医院急诊科EICU经历了47天的极限救治。医护团队打破常规没有进行气管切开,有效避免了相关并发症,完整保留了身体屏障功能。这场救治不仅创造了康复奇迹,更藏着关乎每个人的健康警示。

病情危殆:与死神赛跑的艰难开端

杨师傅在工地干活时,被一枚不起眼的钉子刺伤了左脚,而他怎么也想不到,这个小小的伤口竟会在一周后的清晨,以一种他从未想象过的方式,将他推向生命的悬崖。

早餐时,杨师傅突然发现进食时嘴巴周口没有那么灵活了,紧接着病情进一步发展,逐渐出现吞咽困难、脖子和双下肢关节僵硬屈曲不能、腹壁肌肉紧绷如铁板等不适症状。杨师傅的家人连忙陪着他来到中山大学孙逸仙纪念医院南院区急诊,首诊医生帕丽莎·阿里木初步评估患者病情后很快就锁定了幕后“疑凶”:破伤风。团队快速响应,将杨师傅收入EICU二区进行进一步诊治。

患者因破伤风收入EICU二区

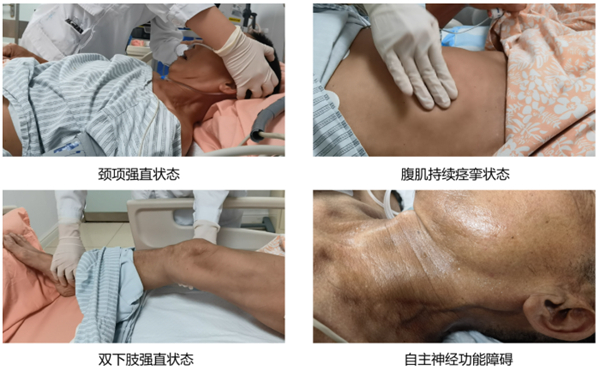

“患者收入院时出现张口受限,颈项及四肢关节处于强直状态,腹壁肌肉持续痉挛呈板状腹,出现额头出汗等自主神经功能障碍表现,病情极其危重,属于重症破伤风,患者的每一次痉挛发作都可能导致呼吸暂停和缺氧,随时有生命危险!”EICU二区区长郑光辉副教授回忆道,“破伤风是由破伤风杆菌外毒素引起的急性感染性疾病,在没有现代医疗干预的情况下,死亡率接近100%。即便经过全力救治,全球死亡率仍高达50%”。

患者入院时处于全身强直、严重持续肌肉痉挛和自主神经功能障碍状态

多管齐下:精准治疗策略攻坚克难

急诊科医疗团队高度重视杨师傅的病情,立即启动了危重症救治流程。急诊科余涛主任指导制定治疗策略,李莉副主任统筹实施治疗方案,EICU二区全体医护人员全力以赴为患者保驾护航。

治疗的第一步是从源头阻感染,郑光辉副教授为杨师傅左脚彻底清创,目标抗感染的同时用五种药物精准缓解肌肉痉挛,助其度过急性期。同时,团队及时为杨师傅注射了破伤风单抗与免疫球蛋白拦毒素,并通过经支气管镜下气管插管并连接呼吸机行肺保护性通气。

治疗期间,团队 24 小时监测生命体征与器官功能,病情稳定后启动肠内营养;护理团队也紧密配合,为杨师傅提供特护与康复协助……多管齐下打响生命保卫战。

急诊科余涛主任亲自指导治疗策略的制定

郑光辉区长为患者进行伤口清创

EICU二区护理团队为患者提供优质护理,助力患者早期康复

突破传统:个体化方案避免气管切开

按照常规诊疗指南,重型破伤风患者通常需要在早期进行气管切开术,以建立人工气道,保证呼吸道通畅。但气管切开术会带来一系列早期和晚期并发症,比如生理屏障破坏、手术相关出血、感染、气管狭窄、吞咽功能障碍等,严重影响患者后期生活质量及整体美观。

经过EICU团队全面评估,医疗组在余涛主任的带领下做出了一个大胆而谨慎的决定:尝试在不进行气管切开的情况下救治患者。“我们全面评估了患者情况,认为通过精细化呼吸道管理和综合治疗策略,有可能避免气管切开。”李莉副主任解释道,“这要求我们团队必须提供24小时不间断的密切监护和即时干预”。

康复奇迹:47天后重获人生自由,成功回归家庭与社会

经过EICU全体医护人员40个日夜的精心治疗和守护,患者病情虽经历了感染、痉挛、出血“一波三折”,但最终好转,肌肉痉挛从频繁发作到完全控制,颈部及双下肢亦可自由活动,自主呼吸功能恢复良好。在入院第35天,成功拔除气管导管,且能自主进食无呛咳。看到患者自由呼吸空气的那一刻,所有医护人员都为之振奋。经过EICU二区40天的精心诊治以及急诊病区二区7天的序贯康复,患者最终顺利出院,成功回归家庭与社会。

气管插管机械通气35天后顺利拔除气管导管,拔管后恢复自主饮食

历时47天的精心诊治与康复,患者最终顺利出院,回归家庭与社会

“我们在治疗过程中避免了气管切开术及其早、晚期相关并发症,保留了患者身体结构屏障的完整性,大大改善了患者后期康复进程、生活质量和心理障碍,以最小的损伤获得了最好的疗效。”余涛主任表示。

重视预防:不要小看任何一道伤口

余涛主任借此病例提醒公众:破伤风预防远比治疗更重要,且破伤风是可以预防的,关键在于:

1.规范接种疫苗:

①婴幼儿应按照免疫程序完成3剂次百白破疫苗接种

②成年人每10年应加强接种一剂破伤风疫苗

③高风险人群(如户外工作者、农民、建筑工地施工者等)应定期检测抗体水平

2. 伤口正确处理:

①任何伤口都应立即用流动清水和肥皂水彻底冲洗;

②用碘伏或酒精进行消毒;

③高风险伤口的专业处理:对于被泥土、粪便污染的伤口,穿刺伤、烧伤、挤压伤伤口,动物咬伤和人咬伤伤口,深而窄的伤口等,应立即就医评估是否需要紧急被动免疫治疗。

破伤风仍在暗处窥伺着每一个未免疫、未处理的伤口。杨师傅的40天EICU之旅,是对现代医学的极致考验,也是对每一个普通人的深刻提醒:不要小看任何一道伤口,不要忽视任何一剂疫苗。

【专家简介】

余涛

急诊科

医学博士;教授、主任医师

现任我院党委委员兼工会主席、急诊科主任、急诊科党总支书记、急诊住院医师规范化培训基地主任

【专业特长】

国家卫生健康委医疗应急工作专家组专家,擅长心肺脑复苏及复苏后综合征、破伤风、脓毒症/脓毒性休克、热射病、急性呼吸衰竭、急性肝衰竭、急性肾衰竭、急性心力衰竭、多器官功能障碍综合征(MODS)、重症肺炎、AECOPD、重症哮喘、危险性消化道出血、重症胰腺炎、急腹症、DKA、DIC等各类急危重症的综合诊治,以及急性胸痛、急性卒中、急性创伤(多发伤)、急性中毒、灾害急救、大规模伤害事件的院前和院内急救等。

【社会任职】

中国医师协会急诊医师分会心肺复苏/急诊高压氧专业委员会副主任委员、中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会副主任委员

广东省卫生信息网络协会副会长、广东省卫生信息网络协会智慧急诊与复苏分会会长、广东省医师协会急诊医师分会副主任委员等

【学术成就】

国家名医、岭南名医、美国Weil危重医学研究院研究访问学者、中山大学心肺脑复苏研究所所长。

主持与参与国家级、省部级科研项目13项,获得华夏医学科技奖1项,省级科技新成果奖2项、国家发明3项、实用新型专利8项、发表论文104篇,其中SCI论文65篇,参编专著11部。

《中华急诊医学杂志》《中华卫生应急电子杂志》通讯编委、医学参考报《心肺复苏》频道执行主编、Med-Communication Future Medicine杂志青年编委、《中华全科医学杂志》青年编委、《全科医学与精准健康传播频道》编委、《中国实用医刊》《岭南急诊医学杂志》编委、《实用医学杂志》审稿专家。

李莉

急诊科

主任医师

现任我院急诊科副主任

获2023年“广东省医疗系统先进个人”

【专业特长】擅长各种急、危重症的救治,尤其是脓毒症并MODS处理。

【社会任职】

中华医学会急诊医学分会卒中学组委员、广东省医师协会急诊医师分会委员、广东省急症预防与救治专业委员会常务委员、广东省精装医学应用学会急危重症分会常务委员、广东省中西医结合学会灾难医学专业委员会委员等。

郑光辉

急诊科

医学博士,副主任医师

【专业特长】熟练掌握各类急危重症救治技术,擅长各类急危重症的综合诊治,如热射病、重症肺炎、重症鹦鹉热、重症恙虫病、重症高甘油三酯血症性胰腺炎、脓毒性休克、急性呼吸衰竭、急性肾衰竭、DKA、MODS、复苏后综合征等。

【社会任职】广东省医师协会急诊医师分会复苏学专业组秘书、广东省卫生信息网络协会智慧急诊与复苏分会委员、广东省医疗安全协会急诊医学分会委员、广东省基层医药学会急诊医学专业委员会委员、广东省医院协会门(急)诊管理专业委员会委员等。

【学术成就】

美国Weil急危重症研究院访问学者;发表SCI论著20余篇,参加美国心脏学会(AHA)年会复苏论坛及危重症医学会年会(SCCM)作大会口头报告(Oral presentation)并获“Star Research Award”奖;获第五届广东医学科技奖二等奖;主持省级科研基金项目1项,参与国自然面上基金项目多项;参编人卫版专著1部;《Biomedicine & Pharmacotherapy》和《广东医学》等杂志审稿专家。

(通讯员:黄睿、马和硕、帕丽莎·阿里木)

公众号

公众号

头条号

头条号

百家号

百家号