“我才50岁,怎么轻轻摔一跤就骨折了?”“最近总觉得腰酸背痛,是不是老了的正常反应?”其实,这些看似偶然的状况,背后可能藏着骨质疏松的“黑手”。10月20日是世界骨质疏松日,今年主题为“健康体重,强骨健身”,今天南方医院增城院区骨科主任罗吉伟为大家揭开这个“沉默的骨骼杀手”的神秘面纱,一起科学守护骨骼健康!

警惕!骨质疏松的3个“隐形信号”

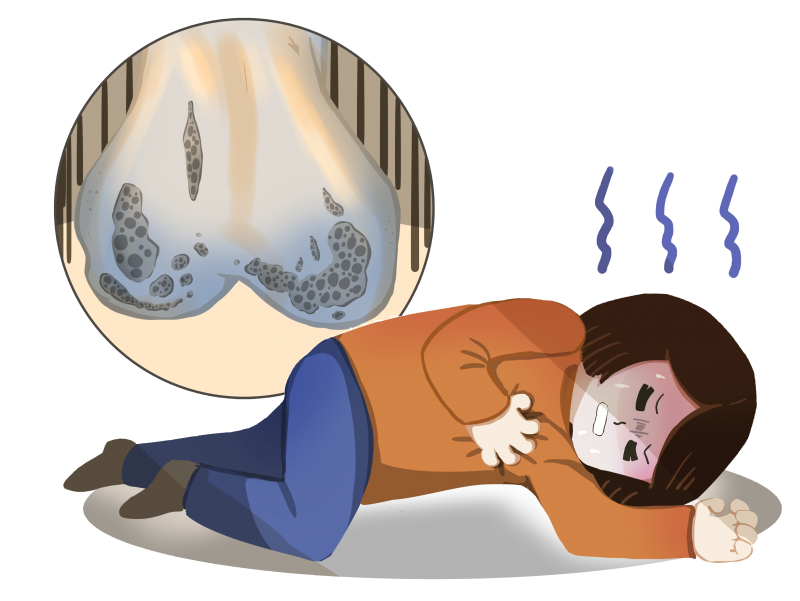

罗吉伟主任表示,骨质疏松早期几乎没有明显症状,被称为“无声的疾病”,但当身体出现这些信号时,一定要警惕:

①身高悄悄缩水:比年轻时缩短4cm以上,可能是椎体压缩性骨折的信号;

②腰背反复疼痛:久坐、久站后加重,休息后无明显缓解,甚至夜间痛醒;

③轻微外力就骨折:如跌倒后腕部、髋部骨折,或咳嗽时肋骨骨折,说明骨骼强度已严重下降。

骨质疏松的“高危人群”

①女性:绝经后雌激素水平下降,骨量流失速度是男性的2-3倍;

②中老年人:50岁以上人群患病率超30%,年龄越大风险越高;

③体重异常者:BMI<19kg/m²或过度肥胖,都会增加骨折风险;

④生活习惯差者:长期久坐、少晒太阳、吸烟酗酒,或过量饮用咖啡、浓茶;

⑤长期服药者:如糖皮质激素、抗癫痫药等,会影响骨代谢。

三个维度,科学筑牢“骨骼防线”

1. 吃对营养:给骨骼补够“燃料”

①补钙:每日摄入1000-1200mg钙,优先选择牛奶、酸奶、豆腐、西兰花等天然食物,避免过量依赖钙片;

②补维生素D:多晒太阳(每天20分钟,避开强光),或通过深海鱼、蛋黄补充,促进钙吸收;

③忌误区:别迷信“喝骨头汤补钙”,一碗骨头汤含钙量不足牛奶的1/50,还易摄入过多脂肪。

2. 动起来:让骨骼“更有力量”

①抗阻训练:每周2-3次,如举哑铃、深蹲、弹力带训练,给骨骼施加良性刺激,增加骨密度;

②平衡训练:太极拳、八段锦、单腿站立等,提升平衡能力,减少跌倒风险;

③注意:避免剧烈运动,中老年人可选择散步、广场舞等温和运动。

3. 定期筛查:早发现早干预是关键

①50岁以上人群(女性绝经后、男性60岁后),每年应做1次双能X线骨密度检测,这是诊断骨质疏松的“金标准”;

②高危人群(有家族骨折史、长期服药者等),需提前至40岁开始筛查,一旦发现骨量减少,及时通过饮食、运动或药物干预。

提醒:骨质疏松不是老年人专属疾病

“很多人误以为骨质疏松是‘老年病’,年轻人无需关注,这是严重的认知误区!”罗吉伟主任强调,“30岁前是骨骼峰值骨量的黄金储备期,年轻时骨量储备越充足,年老后骨质疏松的发病风险就越低。即使是中老年人,确诊骨质疏松后也无需恐慌,通过规范的饮食调理、运动干预,或在医生指导下服用钙剂、抗骨质疏松药物,能有效延缓骨量流失,降低骨折风险。尤其要注意,避免擅自停药或盲目补充保健品,科学干预才是关键!”

此外,骨质疏松并非衰老的必然,无论是青少年、中青年还是老年人,都应重视骨骼健康,养成良好的生活习惯。如果已经出现骨骼疼痛、身高缩水等症状,赶紧到骨科就诊!“守护骨骼,就是守护未来的生活质量。”

(通讯员:张靖雯、李小丹、刘进娣)

公众号

公众号

头条号

头条号

百家号

百家号